2026.01.23

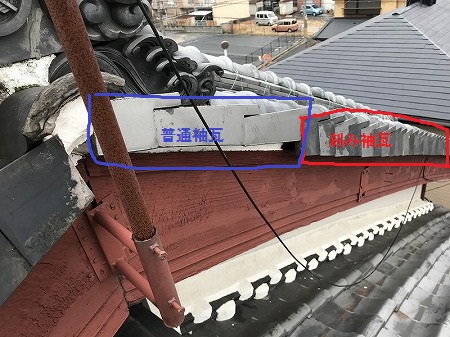

1. 棟(むね)の解体で見えてきた雨漏りの真実 今回ご依頼いただいたお宅では、瓦のズレや漆喰(しっくい)の剥がれが見られたため、まずは「棟」の解体作業を行いました。 ※「棟(むね)」とは?屋根の最上部にある、瓦が重なっている山状の部分のことです。屋根の要(かなめ)とも言える非常に…

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん大阪門真店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.